马克思主义学院讯(通讯员 马娜娜 李思源)为深化革命史学习教育实效,推动思政课“活起来”“实起来”,3月23日,华中师范大学《中国近现代史纲要》4课堂的学生赴辛亥革命博物院开展“场馆里的思政课”实践教学活动。本次活动由华中师范大学本科教学督导崔鸿教授,马克思主义学院副院长李芳教授、中国近现代史纲要教研部主任何家伟教授指导,中国近现代史纲要教研部贾俊英副教授全程组织,本科生辅导员余思齐老师全程参与。活动以“首义星火映江城,智创未来砺初心”为主题,通过情境沉浸、角色体验、探究学习等多元形式,打造了一堂“有深度、有温度、有力度”的创新课,实现历史与现实的价值共振,提升育人成效。

移动思政课堂:责任教育筑牢实践根基

活动开始前,教师组织学生填写《安全承诺书》,将责任教育与团队协作融入行程。学生感慨道:“薄薄一纸承诺书,承载的是对革命历史的敬畏,更是新时代青年的责任传承。”

入馆仪式震撼:诵读经典唤醒家国情怀

活动伊始,师生在博物院前举行庄严的入馆仪式。齐诵林觉民《与妻书》与《禀父书》时,“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱”的铿锵誓言回荡场馆。这一仪式教育以革命者的家国情怀为纽带,唤醒师生对“舍小家为国家”精神境界的深切共鸣。

学生主导微课:同伴教育激活历史现场

在孙中山雕像下,学生化身历史讲解员,发表《激扬青春使命,传承中山精神》主题演讲,开展“孙中山的朋友圈”互动活动,以当代青年视角诠释中山精神的时代价值,感受革命精神穿越时空的力量。贾俊英老师讲授中国共产党人对孙中山革命事业的跨世纪传承。

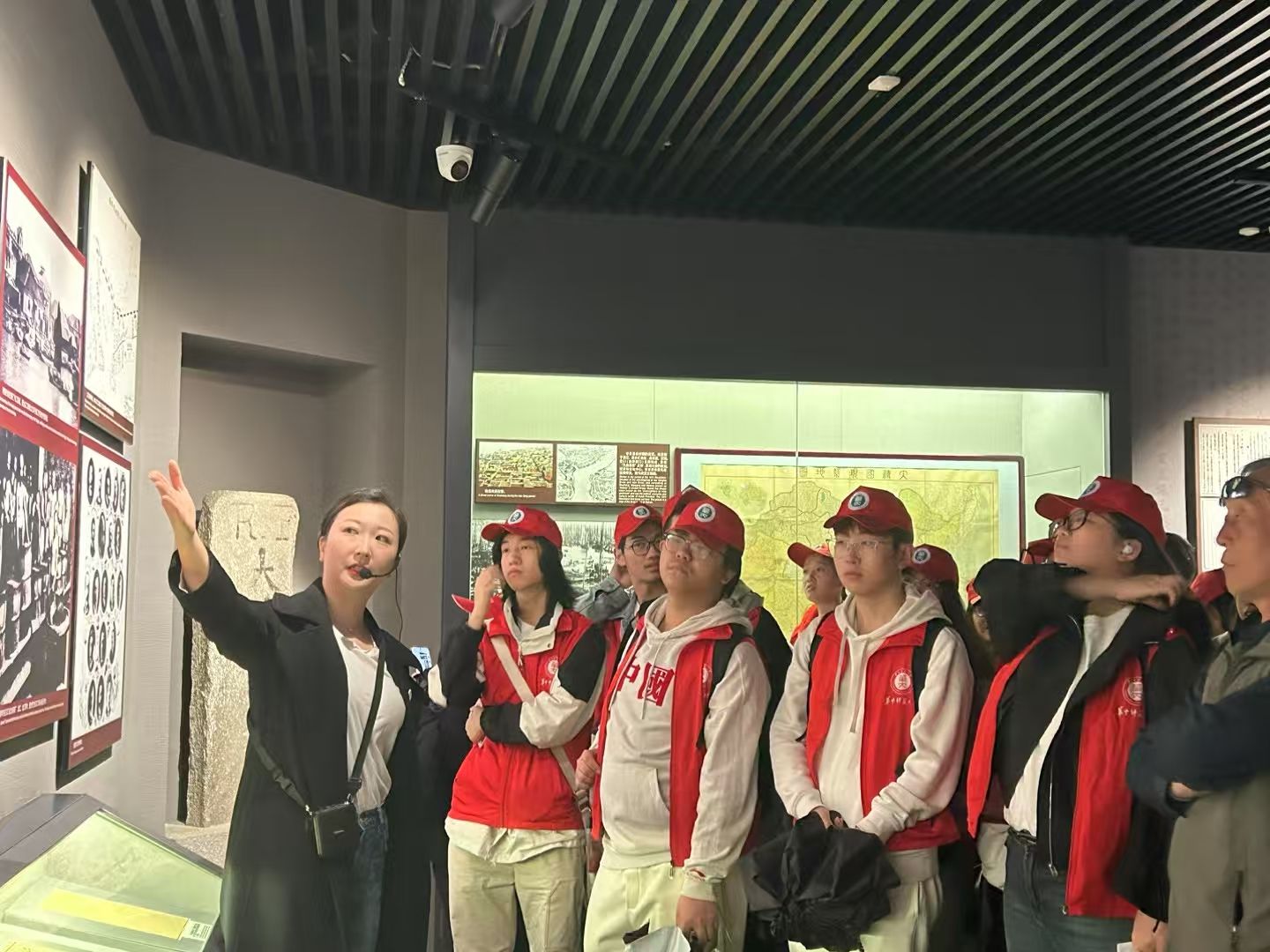

全景式研学:文物见证革命壮阔历程

师生跟随专业讲解员代老师走进首义红楼,系统学习《辛亥革命武昌起义史迹陈列》。展览以七大主题、400余件展品,全景式再现从“晚清武汉社会风貌”到“民国肇建”的历史画卷。学生观看“武昌起义动态推演图”,构建起立体化的历史空间认知体系。李同学在“阳夏保卫战”场景复原前驻足:“黄兴‘血战十日’的壮烈,让我感受到革命不是一蹴而就,而是无数血肉之躯铸就的丰碑。”

跨时空对话:剧本杀解码女性革命力量

序厅内上演思政课“破圈”时刻。王同学以“三寸金莲到革命烈焰:秋瑾的凤凰涅槃”演讲开场,随后贾俊英老师组织“女报觉醒剧本杀”活动,让学生化身《中国女报》编辑,在角色扮演中与秋瑾展开跨时空对话。这场沉浸式体验不仅打破历史隔阂,更让性别平等观念深植学生心田。

文物解码竞赛:实证素养赋能历史认知

一场“史料侦探”竞赛点燃探究热情。学生抽取加密文物卡,通过展品信息破译历史密码,并在组间互评中完善阐释逻辑。李芳副院长为学生颁发“最佳协作奖”。史料实证与批判性思维的结合,提升了同学们中国近现代史学习的核心素养。

社会调研实践:新媒体助力红色传承

学生分组开展“武汉精神认知度”调查,利用新媒体实时上传访谈数据。课代表程同学表示:“受访者中既有银发老人也有少年儿童,红色基因的代际传承令人动容。”

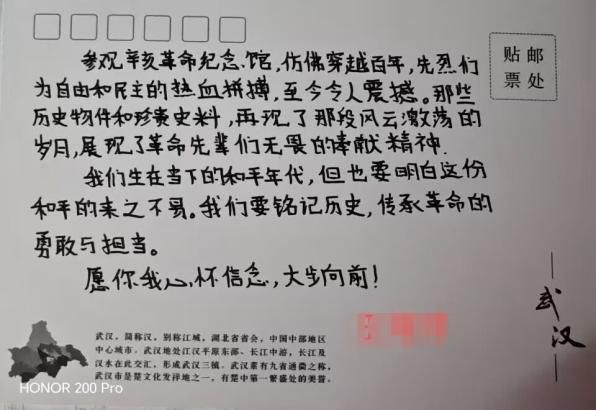

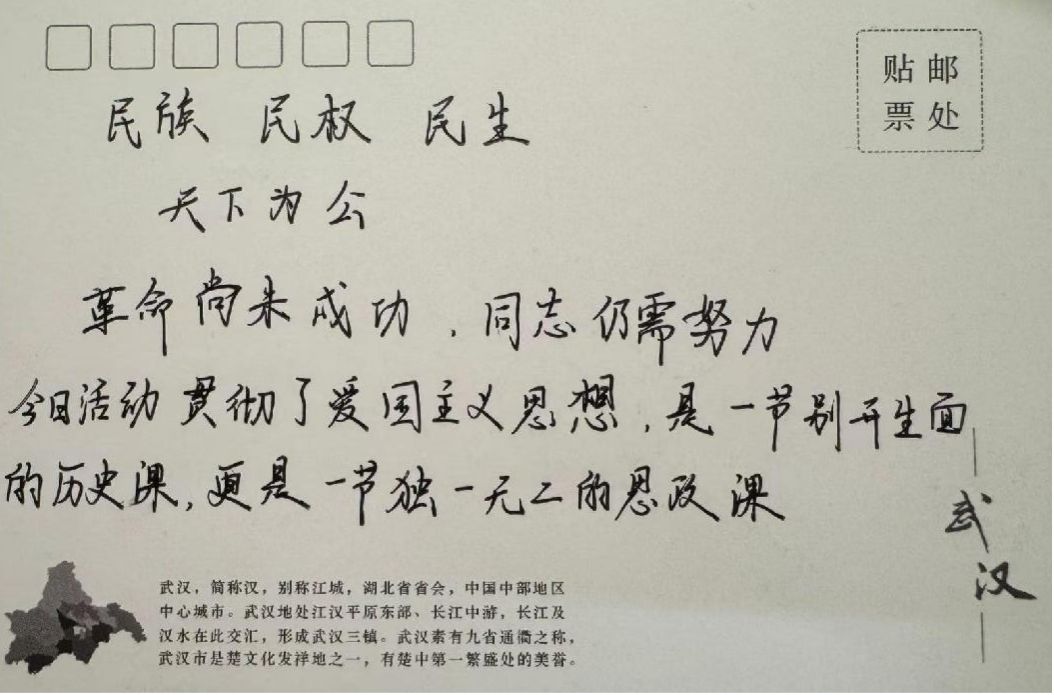

返程深化教育:明信片书写初心使命

返程途中,学生在革命主题明信片上书写“致先辈的一封信”。“终于明白,历史书上的铅字,原是由无数滚烫的青春铸成……”学生的留言引发共鸣。教师以“个人理想与国家命运的辩证关系”为线索复盘全程,实现情感升华与价值观照。

成果长效转化:红色基因融入时代脉搏

活动结束后,学生将实践感悟上传社交媒体,并参与制作“百人眼中的武汉城市精神”短视频。李芳副院长总结道:“这堂‘行走的思政课’通过教师讲述、情境演绎、小组合作、共创作品,构建了‘沉浸体验—深度思考—行动转化’的教育闭环,是推动‘大思政课’建设的有力探索。”

此次实践以创新教学设计打破课堂边界,让学生在历史现场触摸民族复兴的脉搏,在互动体验中坚定理想信念。正如学生感言:“这场穿越百年的对话,让‘强国有我’的誓言不再是口号,而是扎根心底的信仰!”

(审核:李芳 孙永祥)