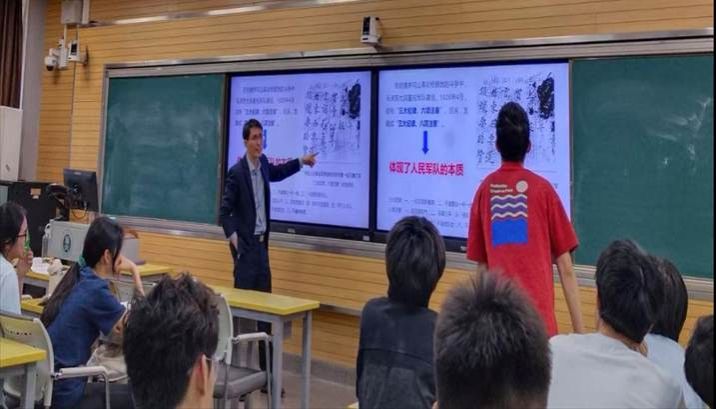

马克思主义学院讯(通讯员 何家伟 贾俊英;摄影 何家伟 贾俊英)4月15日,在全民国家安全教育日这个特殊的日子里,华中师范大学马克思主义学院《中国近现代史纲要》教学创新团队的常泓副教授带来了一堂生动而深刻的创新公开课。课程以“人民军队的诞生与建军原则的确立”为主题,深入探讨了“星星之火,何以燎原”的历史逻辑。马克思主义理论系与中国近现代史纲要教研部的青年教师共同观摩,学校教学督导石先钰教授等专家全程听课,并对课程的教学设计与实施效果给予了充分肯定。

创新教学,理论融入实践

常泓老师将新时代党的创新理论有机融入课堂教学,突出习近平总书记的相关重要论述,确保教学的深度与广度。课程从人民军队诞生的历史背景出发,通过梳理党创立人民军队及建军思想、原则、制度形成的历史进程,引导学生从宏观视角理解这一重大历史事件的必然性,进一步增强师生对国家安全与国防建设的认识。

聚焦历史节点,深化思辨张力

本次课程紧扣“坚持党对军队绝对领导”这一核心命题,聚焦“三湾改编”“古田会议”等重大历史事件,采用“问题引导—内容讲解—案例分析—互动总结”的渐进式教学模式,充分调动学生的积极性。常泓老师巧用“三湾改编”影像材料,将井冈山革命博物馆的实景及毛泽东及一些重要见证人的回忆融入教学,让学生在具体的场域中代入历史角色,结合人物评价以及数字对比使抽象理论具象化为可感知的实践推演。课堂上,学生在思辨中深化对理论的理解,真正实现“学思用贯通、知信行统一”的教学目标。

以学生为中心,跨学科融合促成长

本次公开课突出以学生为主体的教学理念,创新采用“理工-历史-思政”融合模式,鼓励学生运用跨学科思维分析问题。课堂结合理工科学生的学情特点,以“问题链”教学法构建认知阶梯,通过“我们党领导的军队是如何诞生的”“党领导的人民军队和一切旧军队的根本区别是什么”“新时代强军思想与历史经验如何对话”三个核心问题,引导学生穿越百年时空,提升了学生的主动思考能力,更培养了学生将理论知识与现实问题相结合的综合素养。

青年教师联合观摩,共促教学提升

此次公开课不仅是教学创新的展示,也为青年教师提供了交流学习的平台。参与观摩的青年教师纷纷表示,课程的设计与实施为他们今后的教学提供了宝贵借鉴,尤其在如何激发学生思辨能力、促进跨学科融合等方面收获颇丰。

在我国第十个全民国家安全教育日这一重要时刻,这堂别开生面的历史课不仅让学生深刻理解了人民军队的光荣传统和初心使命,更点燃了教师队伍守正创新的澎湃激情,为新时代构建大思政育人格局提供了生动注脚。

(审核:何家伟 孙永祥)