马克思主义学院讯(通讯员 祝欣然)2025年3月22日下午,马克思主义学院第四十五期“班导师下午茶”活动在文科科研楼101室顺利举行。雷禹老师受邀出席本次活动,参与本次活动的同学主要来自马克思主义学院2023级和2022级马克思主义理论专业。活动以“如何学好马克思主义理论”为主题,雷禹老师结合自身学术研究经验,提出了两大理论工具和分析范式。

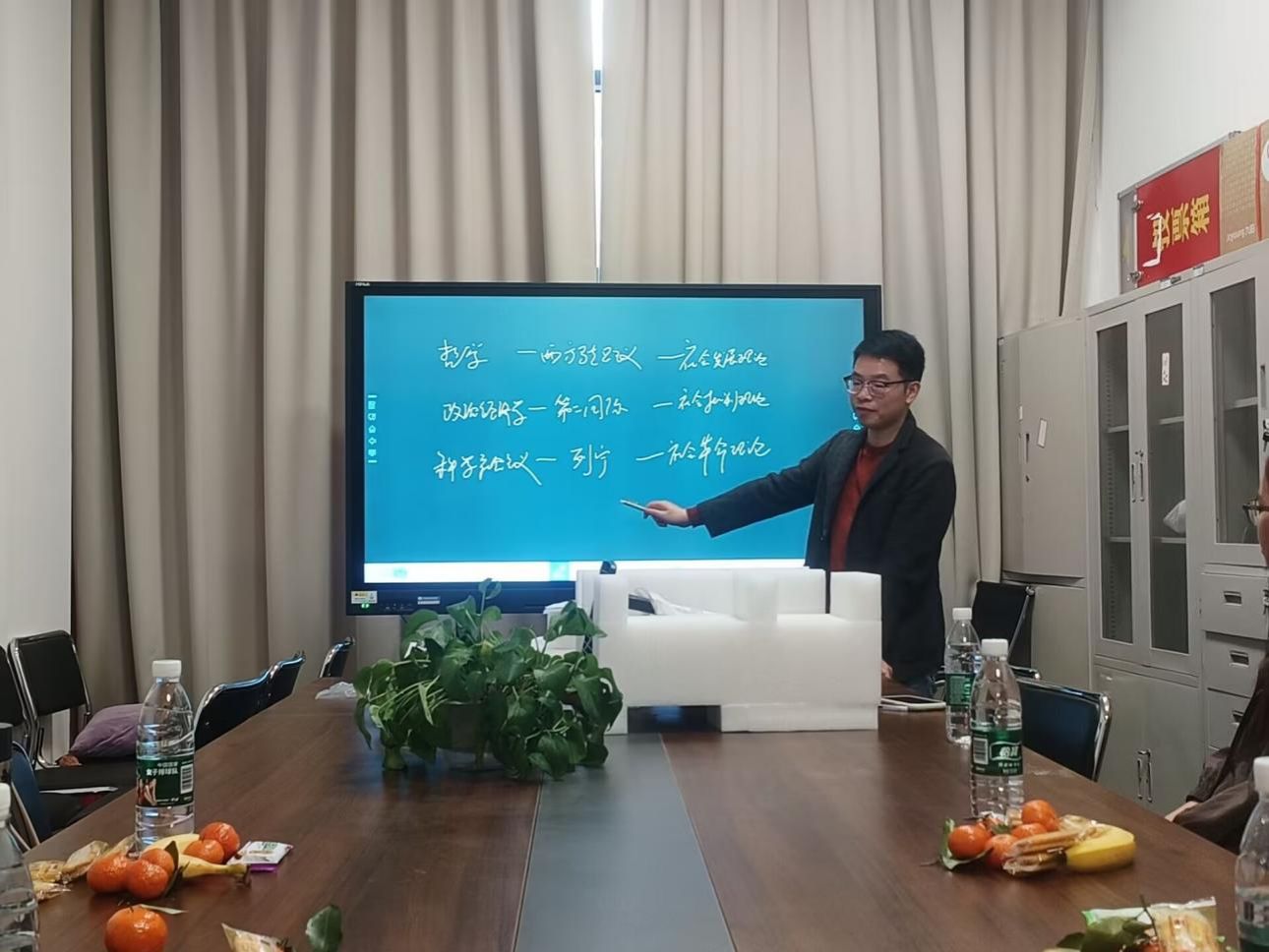

第一个研究工具是“马克思主义三位一体(哲学、政治经济学、科学社会主义)的逻辑体系。”他认为,“马克思主义的整体性研究范式”不仅有助于厘清马克思主义理论的逻辑脉络,更能为分析国外马克思主义思潮提供工具。雷禹老师重点剖析了两大研究偏向:西方马克思主义偏重哲学层面的发展,但弱化了对政治经济学和科学社会主义的把握,因此陷入“工人阶级消失论”的误区;第二国际因弱化哲学维度,而陷入“经济决定论”的机械思维。基于此,他提出:马克思主义三大组成部分分别对应“社会发展理论”“社会批判理论”与“社会革命理论”,三者是紧密联系,层层递进的关系,构成“从规律揭示到实践变革”的完整链条。

他特别指出,对于当前学界“数字资本主义”“技术封建主义”“加速主义”等热门议题的研究,需以马克思主义完整理论体系为“方法论武器”,避免陷入西方学者“碎片化批判”的窠臼;同时,在分析当代国外马克思主义思潮时,需从“社会发展理论—社会批判理论—社会革命理论”三维度切入,考察其是否具备对资本主义结构的整体批判;并且,老师还提出,论文写作也可以根据马克思主义理论的内在逻辑,遵循“理论建构→现实问题→对策路径”搭建框架。

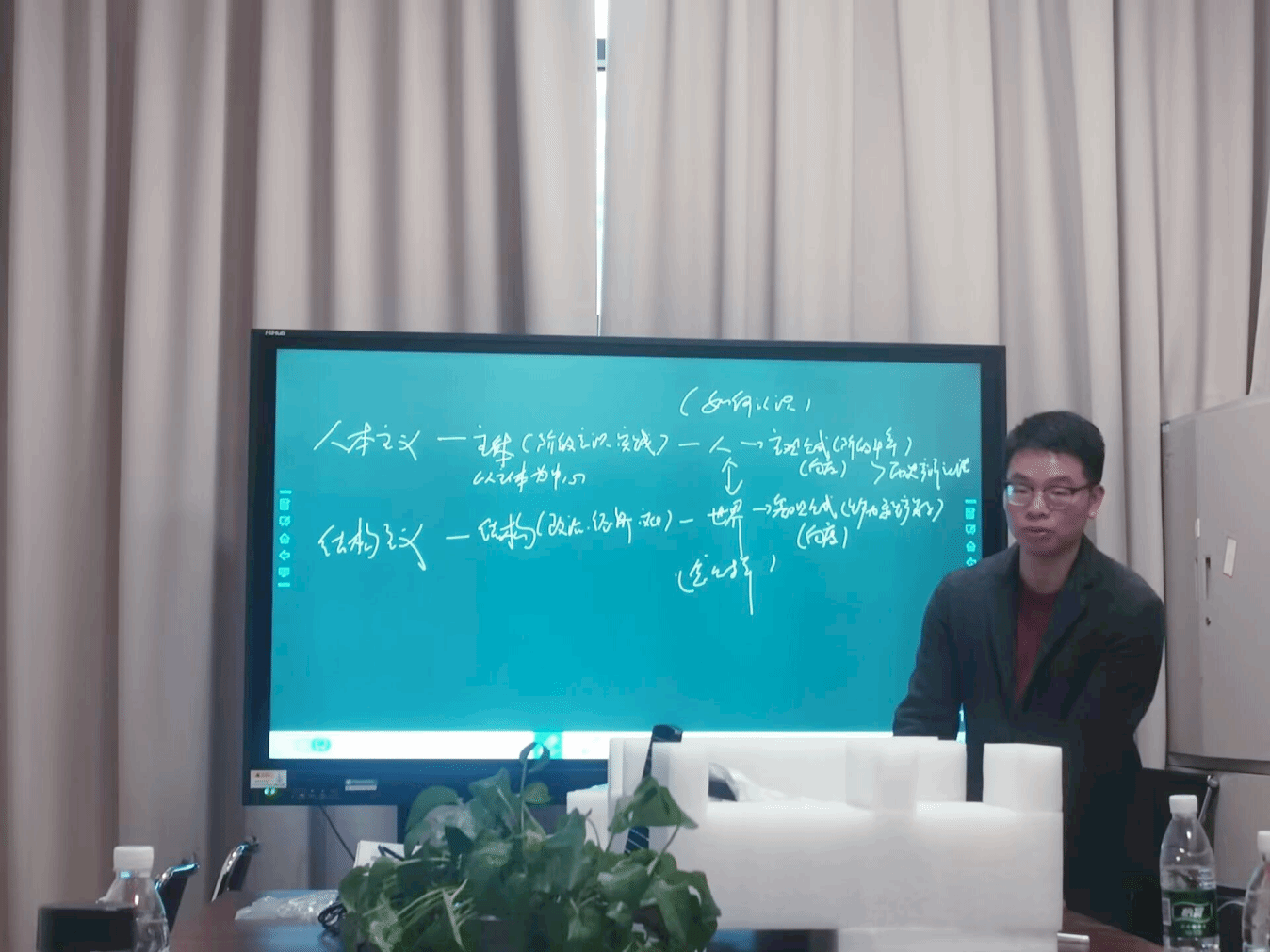

接着,雷禹老师提出第二个研究工具,即主体向度与客体向度的辩证统一。老师以“主体—结构”范畴为轴心,指出西方马克思主义存在“人文主义”与“结构主义”的分野,前者过度强调“阶级意识”“阶级实践”等主体向度,易滑向唯心主义;后者则局限于“政治、经济、文化”等社会结构分析,忽视历史规律中人的能动性。接着,他以马克思对资本主义危机的分析为例,阐明马克思通过历史辩证法实现了二者统一:既把握资本主义运行的内在规律(客体向度),又关注工人阶级的主体觉醒(主体向度)。雷禹老师强调,在马克思主义理论的学习与研究中需要运用历史辩证法的研究视角,防止陷入“结构决定一切”的机械论或主观唯心主义误区。

本次下午茶活动通过深度理论对话,深化了学生对马克思主义理论的理解。雷禹老师提出的“马克思主义整体性研究范式”与“历史辩证法”,为马克思主义理论学习和研究提供了分析范式,尤其对国外马克思主义著作的批判性阅读、论文逻辑建构具有直接指导意义。活动充分彰显了华中师范大学马克思主义学院“求真务实、守正创新”的学术传统,让马克思主义理论真正成为看懂现实的“透视镜”与学术研究的“脚手架”。

(审核:雷禹 方倩)